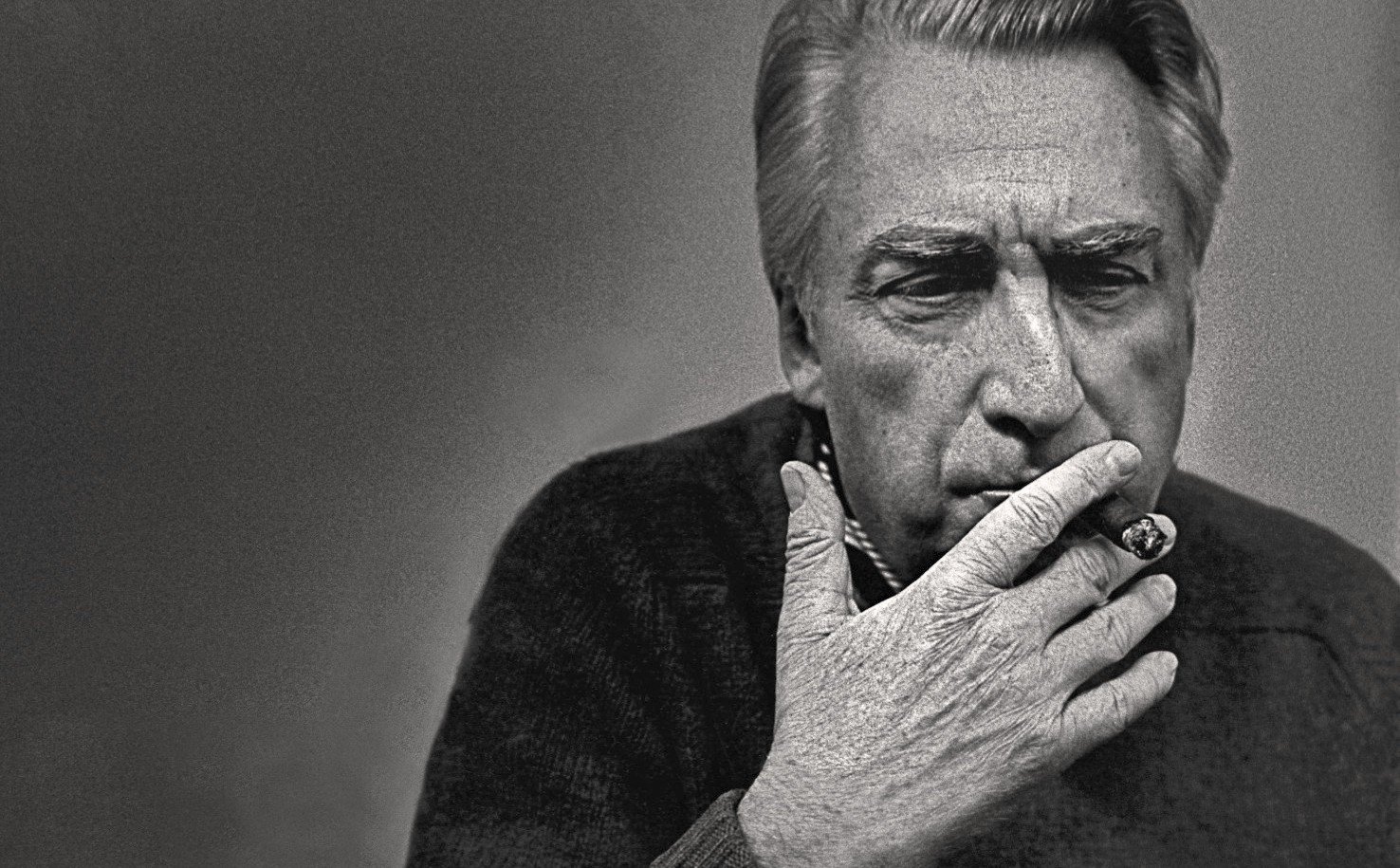

En una Francia aún marcada por las secuelas de la posguerra, nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherburgo un niño que, sin saberlo, revolucionaría la forma en que entendemos los signos, los textos y la cultura cotidiana. Roland Gérard Barthes cumpliría hoy 110 años, y su legado intelectual –un puente entre la lingüística, la literatura y la crítica social– sigue tan vigente como provocador. En tiempos de redes sociales saturadas de imágenes y narrativas efímeras, releer a Barthes es recordar que nada es inocente: todo es un mito que podemos desarmar.

Los orígenes: De la tuberculosis a la vocación intelectual

Barthes creció en un entorno modesto. Huérfano de padre –un oficial de marina muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial cuando Roland tenía apenas un año–, se mudó con su madre, Henriette, a Bayona y luego a París. La pobreza no impidió su acceso a la educación: estudió en el Liceo Louis-le-Grand y, en 1935, ingresó en la Sorbona para cursar letras clásicas. Pero la salud lo traicionó temprano. Diagnosticado con tuberculosis en 1934, pasó años en sanatorios, lo que lo apartó de la enseñanza tradicional y lo obligó a una vida de lectura voraz y aislamiento reflexivo.

Esta enfermedad, paradójicamente, forjó su método. Lejos de las aulas, Barthes devoró a Marx, Sartre y Saussure. En 1948, ya recuperado en parte, comenzó a publicar en revistas como *Combat*, el periódico fundado por Albert Camus. Sus primeros textos, influenciados por el existencialismo, criticaban el teatro burgués y exploraban el lenguaje como herramienta de poder. «El grado cero de la escritura» (1953), su primer libro mayor, proponía una escritura «neutra», despojada de estilos ideológicos, inspirada en la blancura de la página en blanco. Era el anuncio de un pensador que vería en la literatura no un arte puro, sino un campo de batalla semiótico.

La explosión semiológica: Mitos y fragmentos

Los años 50 y 60 marcaron el apogeo de Barthes en el estructuralismo. Influido por Ferdinand de Saussure y su distinción entre significante y significado, fundó en 1964 el Centro de Estudios de las Comunicaciones de Masas. Pero su obra cumbre llegó en 1957 con *Mitologías*, un conjunto de ensayos breves que desmenuzaban los «mitos» de la cultura de masas francesa. ¿Un Citroën DS como símbolo de modernidad divina? ¿El steak-frites como emblema de la identidad nacional? ¿La lucha libre como teatro épico? Barthes revelaba cómo lo cotidiano se convertía en ideología naturalizada.

«Lo que el mito hace es transformar la historia en naturaleza», escribió. En plena efervescencia consumista de la Quinta República, estos textos –publicados inicialmente en *Les Lettres Nouvelles*– fueron un escándalo. Barthes no solo analizaba; politizaba. Su izquierda sartreana lo llevó a apoyar la independencia argelina y a criticar el colonialismo francés, aunque siempre desde la semiótica, no desde el panfleto.

En 1966, *Crítica y verdad* defendió la Nueva Crítica contra los académicos tradicionales, y un año después, su ensayo «La muerte del autor» –publicado en la revista *Manteia*– sacudió los cimientos de la hermenéutica. «El nacimiento del lector debe pagarse con la muerte del autor», proclamó. El texto no pertenece al escritor, sino al lector que lo interpreta. Esta idea, precursora del posestructuralismo, influyó en Derrida, Foucault y toda una generación.

Del placer al fragmento: La madurez y el College de France

En los 70, Barthes evolucionó hacia una crítica más personal y erótica. *El placer del texto* (1973) distinguía entre textos «de placer» (legibles, hedonistas) y «de goce» (disruptivos, jouissance en francés). «S/Z» (1970), un análisis exhaustivo de un cuento de Balzac, dividía el relato en lexías para mostrar su pluralidad infinita. Era el Barthes balzaciano, obsesionado con los detalles.

En 1977, tras la muerte de su madre –su gran amor y apoyo–, escribió *Fragmentos de un discurso amoroso*, un bestseller inesperado que transformó el ensayo en poesía introspectiva. «El amante es un artista», decía, citando frases anónimas de enamorados. Ese mismo año, fue elegido para el College de France, donde dictó lecciones magistrales sobre «lo neutro» y la preparación de la novela, un proyecto que nunca culminó.

Su vida personal fue discreta pero rica: homosexual en una época represiva, mantuvo relaciones con hombres como Philippe Sollers, aunque evitó el activismo gay. Viajero incansable, dictó conferencias en Japón, EE.UU. y América Latina, donde influyó en figuras como Néstor García Canclini.

El final abrupto y el legado eterno

El 25 de febrero de 1980, Barthes fue atropellado por una furgoneta de lavandería cerca de la Sorbona. Murió un mes después, a los 64 años, de complicaciones pulmonares. Su muerte simbolizó el fin de una era intelectual.

Hoy, a 110 años de su nacimiento, Barthes resuena en la era digital. Sus mitologías anticiparon el análisis de memes, influencers y fake news. En seminarios de la Universidad de París 8 o en podcasts como *The Barthes Project*, jóvenes semiólogos aplican sus herramientas a TikTok y Twitter. Libros como *La cámara lúcida* (1980), su meditación sobre la fotografía y la muerte de su madre, inspiran a fotógrafos como Sophie Calle.

En un mundo de narrativas polarizadas, Barthes nos enseña a dudar: «El lenguaje es fascista», dijo una vez, no porque oprima, sino porque obliga a decir. Su obra –más de 20 libros, cientos de ensayos– no es un monumento, sino un kit de herramientas para desmitificar. Como él mismo escribió en *Roland Barthes por Roland Barthes* (1975), su autobiografía fragmentada: «Todo esto debe ser considerado como dicho por un personaje de novela».

En este aniversario, París rinde homenaje con exposiciones en el Centro Pompidou y reediciones de Gallimard. Barthes no envejece; nos obliga a reinventarnos. En palabras suyas: «La literatura es esa pregunta menos la respuesta». Feliz 110, maestro.